「全国統一中学生テスト」は、全学年統一部門・中2生部門・中1生部門の3部門で実施します。それぞれの部門で、大学入学共通テストの傾向をふまえた問題を今から体験できます。

テスト実施後、全国の受験者データをもとにした診断レポート(成績表)を提供します。

高校入試を想定した合格可能性だけでなく、大学入試をイメージできる学力ランクも知ることができます。

大学入試に向けた第一歩として、まずは

全国統一中学生テストを受験しましょう!

共通テストの対策になる!

早期の対策が重要!!

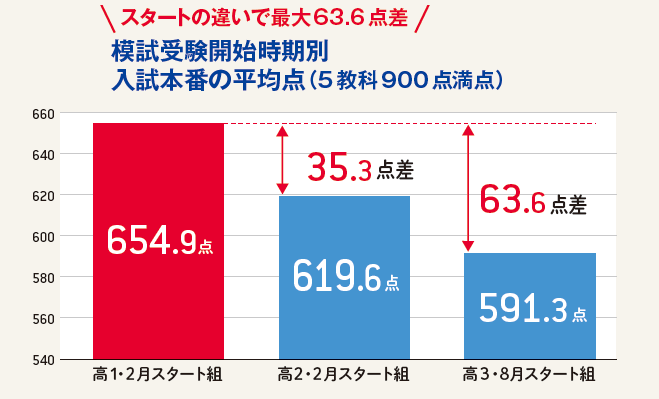

上の表からわかるように、模試受験の開始時期別に入試本番の平均点に大きく差が生じていることがわかります。受験勉強にフライングはありません。今できることから、コツコツと積み上げていけるよう、データを参考に学習をスタートさせよう。

大学入試では1点が合否を分けることもある中で、この得点差は、合否判定が2,3ランクも変わるほどの差だ。英語なら単語や熟語、数学なら計算力など、その教科の土台となる力は、今からでも伸ばせる。学習が習慣となるように意識して学習に取り組もう。

共通テスト作問担当者が

「教科書の知識でそのまま答えられる問題は避けました。文脈を踏まえて一段階、思考を入れてもらうようにした」と説明しているように、センター試験よりも多段階の思考を必要とする問題が多く出題されました。

共通テスト教科別分析

「変わる大学入試」には早期スタートと万全の対策が必要です。

受験期のお子さまは、ご父母に守られて過ごす時代から、自分の夢や目標に向かう自立の時代へと成長する過渡期です。

ご父母の皆様の大きな役割の一つには、その姿を見守り、何が好きで、何がやりたいのか、そのためにどこの大学で勉強をしたいのかをお子様と共に考えていただくことがあるでしょう。

| インターネット 申込締切日 |

5月26日(木) |

| 実施日 | 5月29日(日) |

| 実施会場 | 東進ハイスクール・東進衛星予備校・東進中学NET 各校舎、東進公認会場、特別会場 |

| 対象 | 中3生・中2生・中1生 |

| 受験料 | 無料招待 |

| 返却・提供資料 | (1)君だけの診断レポート 試験実施中5日で、受験した校舎にてスピード返却 (2)解答解説集・リスニング音声 試験当日から、東進ドットコム(www.toshin.com)にて公開 |

| 合格指導 解説授業 |

(1)受講方法:東進ドットコム(www.toshin.com)にて公開 (2)受講期間:試験実施日翌日より公開 (公開は40日間を予定) |

| 部門 | 全学年統一部門、中2生部門、中1生部門 部門ごとの出題範囲、時間割の詳細は こちらからご確認ください。 |